为何将针灸纳入新版新冠诊疗方案?中医专家解读

来自:上海协爱中医发布时间:2022-04-11

近日,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》(以下简称“新版诊疗方案”),将针灸治疗纳入到新冠肺炎患者的常规治疗中。

针灸也能治疗新冠肺炎,原理是什么?

中国工程院院士张伯礼、世界针灸联合会主席刘保延教授等专家接受科技日报专访中,做出了解读。

张伯礼院士提到,奥密克戎变异毒株引起的新冠肺炎表现,从中医的症候特征看,基本没变化。

尽管在不同的地区,患者临床表现的兼夹症有所不同,但核心病机依然是“湿毒蕴肺”。

“整体来说,第九版新冠肺炎方案涉及中医药的内容是历次最多的,也更加接近临床实际,更加有用。”

—张伯礼

“针灸很早就参与了救治,在前期抗击新冠肺炎疫情的过程中,针灸还仅仅作为一种辅助方式,而在实际的救治过程中,经常取得了意想不到的效果。”

—刘保延

刘保延教授说,古典医籍中有针灸防疫治病的不少记载,无论是武汉还是各地的抗疫经验均表明,针灸有助于新冠肺炎患者的救治。

针灸治疗特点

新冠肺炎属于中医“疫病”范畴。基本病机为疫毒外侵,肺经受邪,正气亏虚。病理性质主要是湿、热、毒、虚、瘀。治疗核心为解热毒、化湿毒、祛瘀毒。治则主要以调整人体阴阳,扶正祛邪,调节人体免疫功能,提升正气,调畅气血,减轻疫毒对脏器的损伤。

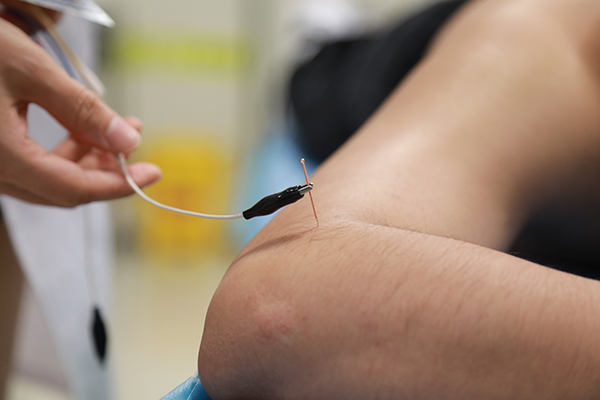

针灸通过经脉内联脏腑、外络支节,刺激穴位,由经络至病所,激发强化脏腑经气,祛除疫邪还能提高机体自身的免疫能力。在新冠肺炎第九版诊疗方案中,正式纳入了治疗,对轻型、普通型、重型、危重型以及恢复期推荐了不同的穴位和不同的手法。

轻型:针灸治疗推荐穴位:合谷、后溪、阴陵泉、太溪、肺俞、脾俞。针刺方法:每次选择3个穴位,针刺采用平补平泻法,得气为度,留针30分钟,每日一次。

普通型:针灸治疗推荐穴位:内关、孔最、曲池、气海、阴陵泉、中脘。针刺方法:每次选择3个穴位,针刺采用平补平泻法,得气为度,留针30分钟,每日一次。

重型:针灸治疗推荐穴位:大椎、肺俞、脾俞、太溪、列缺、26太冲。针刺方法:每次选择3〜5个穴位,背俞穴与肢体穴位相结合,针刺平补平泻,留针30分钟,每日一次。

危重型:针灸治疗推荐穴位:太溪、膻中、关元、百会、足三里、素髎。针刺方法:选以上穴位,针刺平补平泻,留针30分钟,每日一次。

恢复期:针灸治疗推荐穴位:足三里(艾灸)、百会、太溪。针刺方法:选以上穴位,针刺平补平泻,留针30分钟,每日一次。隔物灸贴取穴:大椎、肺俞、脾俞、孔最、每次贴敷40分钟,每日一次。

通过提升患者自身免疫力战胜病毒

中国中医科学院首席研究员、世界针灸学会联合会主席、中国针灸学会会长刘保延教授告诉科普时报记者,针刺是通过施针刺激人体穴位来防治疾病的一种方式,通过在针刺过程中穴位刺激来调节人体自身的稳态系统,达到补虚泻实和调节等功效;艾灸则是以艾炷或艾条熏灼穴位,将热力透入肌肤,来温通人体气血的一种方法。

“新冠肺炎病邪为寒毒、湿毒,中医使用艾灸能够温阳散寒除湿、调理脾胃,提高机体的免疫功能。在新冠肺炎患者后期康复过程中,针灸也能发挥很大作用。如对处于恢复期的气阴两虚证患者,新版诊疗方案推荐针灸足三里、百会、太溪等穴位,可以补中益气、扶正祛邪、调节机体免疫力,加速患者恢复。”刘保延说,轻型新冠肺炎患者处于初期时,疫邪初入,用针刺能去除疫邪;急性期早用针刺还可以保护脏器、减少损伤;而对重症患者,针灸治疗具有辅助脏器功能恢复的作用。

针灸介入越早,病人获益越大

国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会副组长、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示,针灸对于瘟疫的救治有很好的疗效,对此历代文献都有记载。此前,全国多地开展了针灸治疗新冠肺炎的研究,针灸的应用由原来的康复期治疗逐渐扩展到急性期治疗,对于轻型、普通型以及重型、危重型患者都显示出良好的效果。

据介绍,针灸治疗新冠肺炎借鉴了古代文献、现代临床研究和基础研究的证据,吸纳了以往研究中的经验,通过针灸能改善肺功能、调节机体先天免疫、实现抗炎—促炎因子的平衡,激活迷走—胆碱通路,实现调节呼吸系统和保护肺炎损伤的目的。

“研究结果显示,针灸介入治疗越早,病人获益就越大。”刘清泉说,从发病伊始就用上针灸治疗的患者,乏力、发热、咳嗽、肌肉酸痛等症状能得到快速改善,病程和住院时间也明显缩短。虽然目前研究的病例数还不足,但已经显示出较好的治疗前景。

近期,奥密克戎变异株感染在我国吉林、上海、山东等数十个省市迅速传播,疫情形势严峻。尤其是上海,正面临着常态化防控以来疫情形势最为严峻复杂的挑战。自3月1日起,上海对本土确诊患者的救治,已实现了中医药治疗的全覆盖,除了中药汤剂,还提供耳穴、针灸、穴位贴敷、中医功法的特色治疗。

针灸治病已获研究支持,但也有禁忌

古人云:“针虽细物道通神,上合于天下合人”“一针二灸三吃药”。事实上,针灸不光可以治疗瘟病,它还可以治疗多种其他疾病。除了人们熟知的面瘫,针灸对带状疱疹、痤疮、偏头疼、难治性便秘、女性卵巢早衰和尿失禁等都有很好的疗效。

但针灸疗法也有禁忌。比如过饥、过饱、过劳、过度紧张等情况下都不宜施行针灸。这是因为,在饮酒大醉、劳累、过分饥饿等情况下针灸,可能导致患者脉乱气散,建议过劳、过饥、过饱的人推迟针灸时间,待体力恢复后或进食后再针灸。而患者如果处于过度紧张的状态,容易引发晕针等不良反应,建议患者情绪平稳时再行针灸。

此外,糖尿病患者、孕妇,患有凝血功能障碍如血友病、血小板减少性紫癜的患者,以及皮肤容易感染或有溃疡等情况都要慎用针灸。

“针灸对某些疾病的确有很好的疗效,但它也并不是万能的,尤其是针对危急重症的治疗,一定要注意根据病情与其他方法综合应用。”刘保延告诫。

延伸阅读:小针灸大功用忌

去年10月,《自然》杂志以“深度理解针灸与传统中医疗法”为主题,重点介绍了上海中医药大学研究团队使用现代技术研究针灸和传统中医药疗法对治疗慢性疼痛、哮喘、肝纤维化等方面的研究成果。

(注:文章素材源于科普时报公众号。※如有侵权请联系我们删除)

- 推荐医生

小儿慢性咳嗽久治不愈如何···

- 推荐医生

协爱和安门诊名中医沈红权···

- 推荐医生

心典中医门诊部中医刁松山···

- 推荐医生

张吉芳 主治医师/博士

- 推荐医生

吴洪海 主治医师

- 推荐医生

郑国梁 中医科主任

- 推荐医生

杨七七 副主任医师

- 推荐医生

乔玉召 执业医师

- 推荐医生

高一明 副主任医师

- 推荐医生

褚田明 副主任医师

- 推荐医生

顾钧青 主任医师

- 推荐医生

陈平 主任医师

- 推荐医生

徐建 主任医师

- 推荐医生

林志勇 主治医师

- 推荐医生

沈红权 主任医师

- 推荐医生

邰晓峰 副主任医师

- 推荐医生

王群 副主任医师

- 推荐医生

姚芳 副主任医师

- 推荐医生

虎力 副教授

- 推荐医生

周阿高 主任医师

- 沪ICP备18016394号

沪公网安备 31010702007116号

沪公网安备 31010702007116号- ※网站医院网站信息仅供参考,不能作为诊疗及医疗依据

- 上海中医药大学协爱医院网站界面设计及程序设计,未经允许不得转载

- 抄袭,协爱对此保留法律诉讼的权利